Les études visuelles francophones ont l'avantage de leur faiblesse : non « labellisées » et distribuées entre historiens, historiens de l'art, anthropologues, sociologues, spécialistes des médias, elles n'ont pas à subir l'interrogatoire sourcilleux et sans fin auquel les chercheurs anglo-saxons soumettent la

visual culture pour avoir été portée au rang de champ (de

studies), avec ses revues, ses programmes, ses débats à double fond, selon la même mécanique que le

genre, le

postcolonial ou les sciences. Là où, dans le monde anglo-américain, les disciplines se sont comme retrouvées précipitées dans l'arène étroite bien que vertigineuse de l'image, du visuel et du regard, sur le « continent », le dialogue entre les disciplines traditionnelles aura su jouer à plus grande échelle son rôle critique et inspirant.

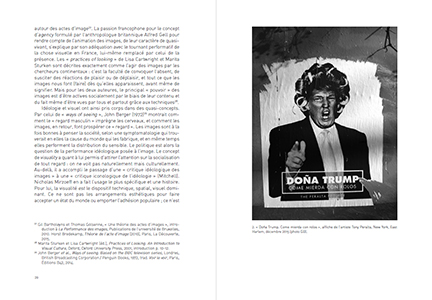

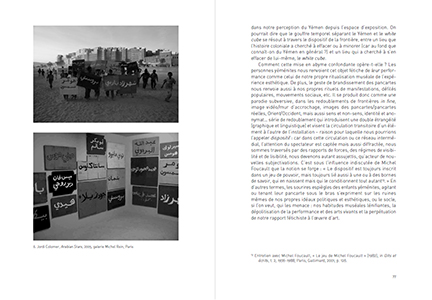

Cet ouvrage contient l'un et l'autre de ces destins scientifiques et met l'accent sur leur dimension « politique ». Car si nous avons bien affaire à un cousin venu d'Amérique, la réunion de famille ne va pas de soi. Le fauteur de troubles pour certains affiche de surcroît un certain engagement. Le politique est bien cet « autre » des sciences continentales des images qui, en réinscrivant le chercheur dans la cité, lui demande sans doute plus de perspicacité et de pratique que la sainte neutralité de principe professée aux étudiants. La dimension la plus ambitieuse des approches américaines, résultat croisé des

cultural studies britanniques et de la

French theory, n'est cependant pas une importation : le politique est l'une des figures fécondes du passage de l'étude des images comme représentation à celle des images comme agent social performatif, incluant les arts (de faire voir) et le puits historique d'où sort la pensée démocratique du visible.

« C'est précisément là que réside le sens à donner à

Politiques visuelles : saisie depuis la sphère francophone au moment où d'aucuns aux États-Unis, par provocation, assurent que son temps a passé, la culture visuelle est, bien au contraire, toujours d'actualité outre-Atlantique, tout comme elle est d'actualité de ce côté-ci de l'Atlantique, où elle se développe, à la fois nourrie par les apports américains et en suivant une dynamique propre dont ce livre même constitue l'un des manifestes. »

Giulia Puma,

Les Cahiers du musée national d'art moderneAvec des essais de Gil Bartholeyns, Mathias Blanc, Maxime Boidy, Rémy Besson, Gaby David, Ralph Dekoninck, Pierre-Olivier Dittmar, Daniel Dubuisson,

Thomas Golsenne, André Gunthert,

Carl Havelange, Gianni Haver, Pierre Lagrange, Audrey Leblanc, Arnaud Maillet, Nicholas Mirzoeff, Morad Montazami, Magali Nachtergeal,

et la traduction par Isabelle Decobecq du questionnaire

d'

October avec :

Svetlana Alpers, Emily Apter, Carol Armstrong, Susan Buck-Morss, Tom Conley,

Jonathan Crary,

Thomas Crow, Tom Gunning, Michael Ann Holly, Martin Jay, Thomas Dacosta Kaufmann, Silvia Kolbowski, Sylvia Lavin, Stephen Melville,

Helen Molesworth,

Keith Moxey,

D. N. Rodowick, Geoff Waite, Christopher Wood.

Gil Bartholeyns est titulaire de la chaire CNRS de culture visuelle et enseigne au département d'histoire de l'université de Lille.